かんたん検索

-

舟祝

伝統行事

1月2日

福井市

[ 福井市白浜町 白浜漁港 ]

漁業での海上安全と大漁祈願を祈る行事で、約400年続くとされます。

大漁旗が掲げられた漁船に船主やその家族らが上がり、お神酒と塩で船を清めた後、船の周りに集まった人たちに大小の餅を威勢の良い掛け声とともに盛大にまきます。

餅を拾うと縁起が良いといわれています。

同様の行事は、小浜市犬熊でも行われています。 -

国山の神事

伝統行事

1月3日(4年毎)

福井市

[ 福井市国山町 八王子神社 ]

かつては毎年行われていましたが、今は4年に1回、オリンピックの翌年に行われているもので、年の始めに一年の農作業の様子を模擬的に演じて、その年の豊作を祈る行事です。

神事は三部構成で、それぞれ仕事始めや田植え、収穫などを演じます。

行事の締めくくりにはあらかじめ社殿の天井いっぱいに吊り下げられているシバをいっせいに引き落とします。床にたくさん積もるシバが稲の豊作を示しているといわれています。 -

十日えびす祭り

伝統行事

1月9日、10日

福井市

[ 福井市毛矢 毛谷黒龍神社 ]

福井市毛谷黒龍神社で毎年行われる行事で、商売繁盛、福徳円満を祈り、毎年1月9日から10日まで斎行されています。

「商売繁盛笹もってこい」といわれ、福笹、福俵を求めて大勢の参拝者で賑わい新年を彩る恒例のお祭りです。 -

大寒願掛け

地域の催事

1月中旬(大寒の頃)

福井市

[ 福井市松本 簸川神社 ]

簸川神社から護国神社まで、地区内の7つの神社を「願かけ男」が「願い布」を巻きつけて駆け抜けた後、禊を行います。地域の安寧と絆の強化を目的として、大寒に行う願掛けです。

-

寒中みそぎ

伝統行事

1月中旬(大寒を過ぎた最初の日曜)

福井市

[ 福井市足羽 足羽神社 ]

日々を過ごす中で、知らず知らずに犯した罪や、身にかかる穢れを禊によって祓い清め、心身を鍛錬し、一年間の無病息災を祈念するために行います。

-

水仙まつり

地域の催事

1月(12月~)

福井市,越前町,南越前町

[ 越前水仙の里公園・道の駅越前・河野シーサイドパーク ]

県の花・水仙が咲く時期にあわせて行われます。海岸沿いでは山肌に咲く可憐な越前水仙と日本海の波の華のコラボを楽しめるほか、イベント会場では水仙をはじめカニや干物などの海の幸が並びます。また、県内各所で水仙配布や生け花展なども催されます。

「越前がに」は福井の冬の味覚の王者。数あるカニの中で、唯一皇室に献上しています。 -

あまめん

伝統行事

2月3日

福井市

[ 福井市白浜町 ]

白浜町に400年以上前から伝わる行事です。

白浜町の中央に位置する鎮守の神(神明神社)から、鬼面や蓑を纏った鬼に扮した地元の中学生らが幼児のいる家を回り、子どもの成長を祈りその年一年の厄除けと無病息災を祈ります。

また、時には「親の言うことを聞かない子は何処にいるのじゃーと、脅す事もあります。 -

福井大仏 節分星祭

伝統行事

2月3日

福井市

[ 福井市花月 西山光照寺 ]

節分は立春の前日の2月3日の事で、春になる前に、邪気や災厄を祓い、幸せを祈る意味があります。県内の様々な場所で節分の行事があり、豆まきなどが行われます。

福井大仏がある西山光照寺でも、2月3日に節分星祭が開催され、豆まき等が盛大に行われます。 -

粟島神社団子まき

伝統行事

2月9日

福井市

[ 福井市上細江町 粟島神社 ]

四百年前から続く悪疫退散の行事で疫病が流行した時から始まったといわれています。

俵が一つだけまかれますが、このなかには鏡餅とだんごが入っており、福を呼ぶといわれ大人気です。 -

睦月神事

伝統行事

2月中旬(2月第3日曜)

福井市

[ 福井市加茂町 賀茂神社 ]

現在は4年に1回、大森区で行われている、五穀豊穣・天下泰平を願う行事です。

2月14日の朝、神社参拝後、みこしを中心に行列を整え、祭場(睦月神事会館)まで練り歩きます。会館に着くと、明神まいり、油おし等の行事を行った後、米俵4俵の上に戸板を載せた舞台で、子どもたちの舞が披露されます。 -

福井市の誕生

記念日

4月1日(1889年)

福井市

[ 福井市 ]

1889年4月1日に、市制施行により、福井市が誕生しました。

豊かな食と自然、歴史的な資産に恵まれた福井市は、先人がつちかった伝統を守りつつ、将来を見据え、誰もが住みよく、賑わいある街を創造しています。 -

糸崎の仏舞

伝統行事

4月18日(2年毎)

福井市

[ 福井市糸崎町 糸崎寺 ]

千手観音を糸崎寺に安置したところ菩薩が大勢集まって舞い踊ったという伝説が由来で、舞はその様子を表現したものと言われています。

2年に1度(西暦の奇数年)奉納されます。 -

ふくい桜まつり 越前時代行列

地域の催事

4月中旬

福井市

[ 福井市 福井駅、足羽川周辺 ]

九十九橋の架け替え工事完成を祝って1986年に開催された武者行列が発展して、福井の春の代表的な行事となりました。

ふくい桜まつりのメインイベントである越前時代行列では、柴田勝家やお市の方をはじめ福井ゆかりの武将や偉人、姫君たちの大行列が福井城址から足羽川河川敷までの約1.8㎞を練り歩きます。足羽山や足羽川に咲き誇る桜を背景に、壮大な歴史ロマンを感じることできます。

また、足羽山の頂上付近にある茶屋の名物、木の芽田楽は、豆腐を薄く切って竹串に刺したものを火であぶり、味噌だれと山椒の粉をかけて食べられます。専用の塗りの木箱に並んでいるのが特徴で、吟味された田楽用の豆腐は口の中に入れるととけるような柔らかさ。田楽味噌は店によって独特の風味と味の工夫があり、それぞれの味比べも楽しめます。 -

持宝院の火渡り

伝統行事

4月中旬(4月第3日曜)

福井市

[ 福井市西木田(3丁目9-2) 持宝院 ]

かつて寺宝院に修験道場があったことにちなんで行われている行事です。

境内に護摩壇を設けて、そこで願い事を書いた護摩木を投げ込んで燃やします。

火が弱まったところで崩し、火渡りの道が作られたところで、その上を素足で渡ることで、無病息災や家内安全、学業成就、商売繁盛などを願います。 -

八幡山もえぎ祭り

地域の催事

4月中旬(~下旬の日曜)

福井市

[ 福井市月見 カルチャーパーク ]

福井豊地区の春祭りで、もちつき、民謡などで新緑がまぶしい八幡山の豊かな自然に感謝するイベントです。

-

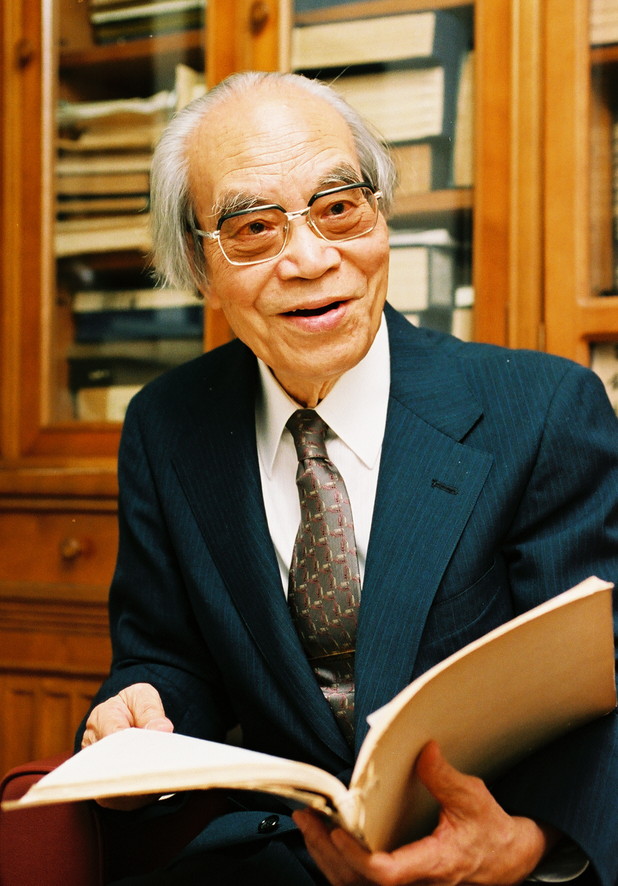

白川文字学の室開設

記念日

4月23日(2005年)

福井市

[ 福井市下馬 福井県立図書館 ]

2005年4月、福井県立図書館内に白川文字学の室を開設。平成23年度以降、県内すべての小学校で白川文字学を取り入れた漢字学習が行われています。故白川静博士は福井出身で、中国の古代文字である甲骨文や金文を分析し、古代人の生活と意識にまで踏み込んだ「白川文字学」を確立しました。県立こども歴史博物館でも「白川静漢字ワールド」を設けてその生涯を紹介しています。

-

神明神社春季例大祭

伝統行事

5月3日(~5日)

福井市

[ 福井市宝永 神明神社 ]

祭礼の三日間は御鳳輦(ごほうれん)・御神輿(おみこし)が氏子地区全域を渡御し、境内や神社周辺には露店が立ち並びます。

-

花山行事

伝統行事

5月5日

福井市

[ 福井市栃泉町 登知為神社 ]

毎年5月5日、区内の男児がそれぞれ花山を持って、登知為(とちい)神社から村内を一周する、端午の節句を祝う伝統行事です。

花山とは、青竹を槍になぞらえ、上方に藁を巻き、季節の花をさし飾ったもののことです。先頭、中央、後尾は役男といい、年齢順に選ばれます。役男の「花山権現」の音頭に合わせて一同も「花山権現」と唱和して、町内を練り歩きます。

境内で行事が終わると、持ち物を壊し、紐や笠を社前の杉の枝に投げ上げて引っ掛けて、子どもの健やかな成長を祈願します。 -

したんじょう行事

伝統行事

5月5日

福井市

[ 福井市鹿俣町 ]

戦国大名朝倉氏が城を構えた一乗谷の谷奥にある鹿俣町で、毎年5月5日に行われる祭りです。

獅子を退治して引き上げる大名行列を模したもので、「したんじょう」は、行列の掛け声である「したに~、したに~」が訛ったものといわれています。 -

じじぐれ祭

伝統行事

5月5日

福井市

[ 福井市味見河内町 住吉神社 ]

じじぐれ祭は、上比丘尼の森から今の地への遷座の儀式を伝えたものといわれ、五穀豊穣を願います。

神輿は井桁に青杉葉を角形に結んで胴体とし、上部中央に御神体として、ショウブ、コブシ、ヤマブキの花を差し、周囲八方にはブナの枝を差して、シデの枝でまとめて仕上げます。

完成したら神霊移しの神酒を振りかけ、祝詞をあげます。 -

馬鹿ばやし

伝統行事

5月24日

福井市

[ 福井市手寄 火産霊神社 ]

天正年間、一乗谷朝倉氏の御用商人、多田善四郎が火祭に仮面を奉納し、その面をかぶって囃子を教えたのが始まりという由来がある囃子です。福井市手寄の火産霊(ほむすび)神社の5月24日の例祭に奉納されます。

仮面には、ひょっとこ、出目金など、37面が残されていますが、かつては80面ほどあったといわれています。 -

花菖蒲祭

地域の催事

6月上旬(~下旬)

福井市

[ 福井市田ノ谷町 大安禅寺 ]

福井藩主松平家の菩提所として建立された大安禅寺。毎年6月には見ごろを迎える美しい菖蒲を堪能できるイベントが開催されます。満開に咲き誇る菖蒲は圧巻の一言。さらに100種の薔薇と1,000株のあじさいも楽しむことができます。

期間中はお茶会や華展、貴重な寺宝展などの様々なイベントも催されます。 -

明智神社祭礼

伝統行事

6月13日

福井市

[ 福井市東大味町 明智神社 ]

福井市東大味町の明智神社。かつて明智光秀が、織田信長に仕える前に住んでいました。東大味を離れ、信長に仕えた後も、東大味町一帯を戦火から救ったとされ、恩義を感じた住民によって木像が祭られ、約400年間守られてきました。

1993年に奉賛会が組織され、毎年6月13日の命日に明智神社祭礼として供養が行われています。

恋愛成就のパワースポットとしても有名です。 -

木田ちそ(収穫)

食の風習

6月中旬(~7月中旬)

福井市

[ 福井市木田地区 ]

福井市木田地区限定で栽培されています。

葉のちぢれが強く紫色が濃い、芳香が強く、色付きが良いのが特徴です。約140年間にわたり守り受け継がれている伝統野菜です。 -

不死鳥のねがい(福井市市民憲章)制定記念日 福井震災記念日

記念日

6月28日

福井市

[ 福井市 ]

「不屈の精神」と「燃える郷土愛」をもって、戦災や震災などのたび重なる災禍を乗り越えた福井市は、物質的繁栄に加え、精神面の充実を図ることにより、真の住みよい郷土の建設を目指しました。そして、昭和39年に、まちづくりの目標、市民の心のよりどころしてと福井市市民憲章を制定しました。

そして、不死鳥の名にちなみ、震災記念日である6月28日を制定日と定め、普及・啓発を図っています。 -

夏越の大祓

伝統行事

6月30日

福井市

[ 福井市足羽 足羽神社 ]

正月から6月までの半年間の罪穢を祓い、梅雨の時期に多い流行病等にかからず、暑い夏を健康で暮らせるようにと願い、行われます

「アシ」で作られた「茅の輪」をくぐることから、「わくぐり祭」と呼ばれ、古くから変わらずに伝えられてきている神事です。 -

酒生遺跡まつり

地域の催事

7月下旬

福井市

[ 福井市荒木新保町 酒生小学校 ]

縄文時代から奈良時代にかけての遺跡が多く残る酒生地区において、歴史遺産を地区住民が誇りに思い、後世に伝えるため、毎年、地域を挙げて祭りを開催しています。

出店やステージイベントなど、様々な催しが行われます。 -

ふくい祇園まつり

伝統行事

8月上旬

福井市

[ 福井市西木田 木田神社 ]

祇園祭は、疫病退散・五穀豊穣を願って斎行される行事です。

福井の祇園祭は、1675年に、5代・7代藩主の松平昌親が振興を図って以来、昭和20年代まで行われてきました。一時途絶えていましたが、1995年に再開され、現在まで盛大に開催されています。

当日はご神体を乗せた神輿「御鳳輦」や山車が街中を練り歩きます。 -

福井フェニックスまつり

地域の催事

8月上旬(第1日曜を含む金・土・日曜)

福井市

[ 福井市 福井駅周辺ほか ]

福井市が戦争や地震から不死鳥のごとく復興したことを祝福するため、1954年に第1回「ふくいまつり」として開催した記念祭が始まりです。

1982年に「福井フェニックスまつり」の名前が付けられました。

まつりは、8月の3日間の期間中「花火大会」「民踊・YOSAKOIイッチョライ」「マーチング」のほか、たくさんの行事があり、期間中は真夏の祭典として盛大に開催されます。 -

越前朝倉万灯夜

地域の催事

8月中旬

福井市

[ 福井市城戸ノ内町 一乗谷朝倉氏遺跡 ]

「一乗谷朝倉氏遺跡」は、戦国時代に朝倉氏5代が約100年にわたって越前の国を支配した城下町跡で、特別史跡・特別名勝・重要文化財と、全国6例目となる国の三重指定を受けています。

越前朝倉万灯夜では、城下町跡をキャンドルでほのかに灯します。

朝倉義景公が将軍足利義昭をもてなしたといわれる17の膳を再現した「朝倉膳」が伝承料理として伝わっています。

※写真は福井新聞社提供(一部除く)